李丛,讲师,硕士生导师。中国农业大学生化及分子生物学博士毕业,中国农业大学玉米改良中心博士后出站。主要从事玉米数量性状基因、谷子发育和逆境胁迫相关基因的克隆和功能研究。

玉米叶片是重要的光合器官,为了获得更好的光和性能玉米叶片在其祖先钟大刍草驯化为现代玉米的过程中在叶片长度、宽度、厚度等形态方面形成了不同的变异。为了揭示这些变异的遗传基础,我们利用866份BC2S3的大刍草-玉米驯化群体,对叶片的三个性状包括叶长、叶宽和叶鞘长的表型进行数量性状位点(QTL)定位。

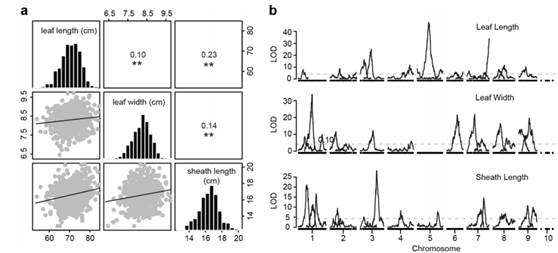

图1 玉米叶片性状分析和QTLs定位

叶长性状共定位17个QTL位点,每个位点解释遗传变异的1.2-12%,共解释58.9%的遗传变异;叶宽性状共定位14个QTL位点,每个位点解释遗传变异1.2-9.4%,共解释52.6%的遗传变异;叶鞘长共定位到15个QTL位点。

图2 三个叶部性状在群体中的遗传关系

三个性状定位的QTL位点只有个别重叠,这说明叶长、叶宽和叶鞘长的生长和发育的遗传基础相对独立。